Oleh A.Sihabul Millah, MA., Jawapos, 7 Maret 2010

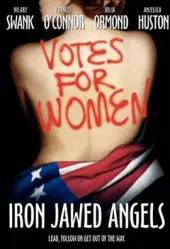

Pemutaran film Suster Keramas (SK) secara serentak di sejumlah bioskop beberapa waktu lalu menjadi isu kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Namun, isu tersebut tenggelam oleh skandal Bank Century. Kalangan ulama di beberapa daerah melarang keras penayangan film horror berbau porno itu. Mereka menganggap film tersebut tidak mendidik, bahkan bisa merusak moral generasi bangsa. Sebab, isinya banyak mengumbar nafsu birahi dan mengeksploitasi tubuh perempuan.

Sebaliknya, bagi sebagian penikmat seni, film SK yang disutradarai Helfi kardit dengan menampilkan bintang porno asal Jepang Rin Sakuragi itu merupakan karya seni yang patut dihargai. Adegan telanjang, memperlihatkan bagian-bagian tubuh sensual perempuan, bukan merupakan pelanggaran moral, melainkan seni acting yang kaya makna.

SK bercerita tentang perjalanan pelancong asal Jepang yang mencari saudaranya di Indonesia. Usahanya sia-sia karena saudara yang ia cari sudah meninggal. Alur cerita film ini sesungguhnya biasa saja, tetapi menjadi kontroversial karena beberapa bintang perempuan berani tampil bugil dan menyuguhkan adegan-adegan orang dewasa. Salah satunya adegan Sakuragi melepaskan bajunya di depan dua laki-laki. Adegan tersebut merupakan bentuk visualisasi dari imajinasi nakal dua laki-laki itu pada dirinya.

Eksploitasi tubuh perempuan banyak mendominasi film ini daripada alur ceritanya. Tubuh perempuan masih dianggap sebagai alat produksi (means production) perusahaan film untuk menarik minat penonton. Di era kapitalisme modern, penumpukan modal bukan hanya melalui eksploitasi tenaga buruh, melainkan juga kapitalisasi tubuh perempuan melalui film. Perempuan tak lagi sepenuhnya mampu menguasai tubuhnya karena telah dikendalikan pemilik modal.

Ekonomi Libido

Michael Foucalt melihat dua bentuk kekuasaan yang beroperasi pada wilayah tubuh manusia (Seno Joko Suyono, 2002). Pertama, kekuasaan atas tubuh, yaitu kekuasaan eksternal yang mengatur tindak tanduk, pelarangan dan pengendalian tubuh (hukum, undang-undang, agama, dll). Kedua, kekuasaan yang memancar dari dalam tubuh, yaitu berupa hasrat dan potensi libidonya. Kekuasaan tipe ini menentang keras kekuasaan atas tubuh pertama tadi. Ia biasa melakukan revolusi tubuh agar terbebas dari berbagai macam kekangan dan aturan.

Kapitalisme—melalui budaya komoditasnya—menjadi media utama tubuh untuk revolusi dan melepaskan hasrat serta kebebasannya. Kapitalisme, di satu sisi, menolong tubuh dengan cara membebaskan dari berbagai macam kekangan dan aturan. Dan di sisi lain mengeksploitasi potensi hasrat dan libido yang dimilikinya untuk dikomersialisasikan.

Eksploitasi kapitalisme terhadap tubuh perempuan pemain SK bekerja pada ranah tubuh yang mempunyai nilai tanda dan desire. Bagi kapitalisme, adegan Sakuragi melepas baju di depan dua orang laki-laki memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Proses ini, meminjam bahasa Lyotard, disebut sebagai ekonomi libido (libidinal economy), sebuah sistem ekonomi yang menjadikan segala bentuk potensi energy libido sebagai komoditas dalam rangka mendapat keuntungan (Yasraf Amir Piliang, 2004).

Tubuh dianggap memiliki nilai keuntungan jika dapat diproduksi dan direproduksi sebagai nilai tukar lewat berbagai bahasa tanda tubuh. Begitu juga bahasa tuuh Sakuragi dan perempuan seksi lain di SK. Tubuh mereka memiliki nilai tukar dan keuntungan yang amat menjanjikan. Tubuh mereka dilirik dimiliki pasar, produser film, bioskop, dan lainnya. Setiap orang dapat mengeksplorasi dan memasarkan rangsangan libido serta adegan telanjang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin.

Ketika tubuh-tubuh perempuan bebas diperjualbelikan di bioskop-bioskop atau di dunia digital, ia sudah tidak bermakna lagi bagi dirinya sendiri, sebagaimana tubuh yang lain, tetapi cenderung dilihat sebagai komoditas yang akan menghasilkan modal dan keuntungan. Ia menjadi wacana untuk bersenang-senang, dinikmati, dipertontonkan dan diperjualbelikan layaknya komoditi pasar.

Budaya Ketelanjangan

Ketika terbebas dari segala macam kekangan, norma, tabu dan nilai moral, tubuh menjadi bersifat material dan sekuler. Ketika tubuh tanpa kendali otoritas kekuasaan (keluarga, Negara, agama) dan hanya dikendalikan prinsip kapital, terciptalah yang oleh Baudlirrad disebut sebagai budaya ketelanjangan (obscene culture). Sebuah budaya tubuh yang tanpa rahasia dan tanpa tabir, yang dapat dieksplorasi segala potensi dan kekuatan libidonya untuk kepentingan kapital (Yasraf Amir Piliang, 2004).

Pada kondisi seperti itu, sulit dibedakan mana bagian tubuh yang menjadi wilayah pribadi dan mana yang menjadi wilayah publik. Sebab, apa yang menjadi wilayah pribadi (semisal aurat, alat kelamin) telah didekonstruksi menjadi wilayah public. Ketika adegan panas Sakuragi dan adegan bugil bintang film lainnya di masyarakat melaui bioskop atau teknologi lainnya, pada saat itulah sulit dibedakan mana bagian tubuh yang menjadi wilayah publik dan privat. Bagian-bagian tubuh pemain berubah menjadi wilayah publik, tidak ada lagi wilayah pribadi. Setiap orang bisa “menikmati” bagian-bagian sensual organ tubuh si pemeran.

Pemilik modal (produser) telah menjual tubuh mereka ke masyarakat. Tubuh-tubuh itu telah menjadi milik pasar. Tak ada seorangpun yang paling berhak memilikinya, termasuk si pemiliki tubuh itu sendiri. Yang merhak memiliki adalah pasar. Tubuh individu menjadi tuuh sosial yang diatur pemilik modal. Apakah Negara akan membiarkan tubuh-tubuh milik rakyatnya dikuasai pemilik modal demi menayangkan film-film yang merangsang gairah seksual dan konon bertentangan dengan budaya Timur ini? Apakah tidak lebih mulia menghadirkan film-film berkualitas dan mindidik generasi bangsa daripada sekedar membuat film yang mengumbar nafsu dengan cara mengeksploitasi tubuh perempuan? Mari kita renungkan bersama.

2 responses to “KAPITALISME TUBUH PEREMPUAN”

Chepy Amiraga

April 10th, 2010 pukul 08:33

hi.. lam kenal ..

blognya oke

saling mengunjungi yaa ..

http://chepyamiraga.wordpress.com/2010/04/10/patungan-yuuuk/

cakureh

Mei 6th, 2010 pukul 16:41

menarik kawan memang harus diakui inilah hasil cipta, karsa dan rasa yang diinginkan oleh pemodal yang hari ini memenangi pertarungan rimba yang memperbolehkan segala macam cara ? so…….dimana ya letak moralitas cipta, karsa dan rasa……. salam kenal http://cakureh.wordpress.com